Previous slide

Next slide

Aktuelle Börsenmeldungen

Aktien New York: Erholung setzt sich mit Fokus auf Berichtssaison fort

23. April 2024

17:18

Aktien Frankfurt: Dax dank SAP & Co wieder über 18 000 Punkten

23. April 2024

15:39

Aktien New York Ausblick: Erholung dürfte sich fortsetzen

23. April 2024

15:34

Cplus Artikel

Neue Nachrichten

Viele spannende Themen rund um Geld, Karriere und Lebenslust

Israels Rafah-Offensive rückt offenbar näher

23. April 2024

Abschiebedeal: Warum die Briten auf Ruanda setzen

23. April 2024

Nibelungen-Festspiele stellen Ensemble vor

23. April 2024

Britisches Parlament genehmigt Ruanda-Abschiebepakt

23. April 2024

Familien von Geiseln protestieren in Tel Aviv

23. April 2024

Ukrainischer Minister soll sich Grundstücke angeeignet haben

23. April 2024

Jon Bon Jovi: «Es gab sicherlich talentiertere Jungs»

23. April 2024

7,716

Billionen Euro betrug das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland am Jahresende 2023, das sind 6,6 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor. Nicht zuletzt Kursgewinne bei Aktien und Fonds sorgten für den Rekordwert.

Triff uns auf Veranstaltungen

Freu Dich auf viele Events live, analog und digital. Hier habt ihr alle Live-Events auf einen Blick.

23

April

2024

30

April

2024

07

Mai

2024

14

Mai

2024

21

Mai

2024

02

Juli

2024

09

Juli

2024

16

Juli

2024

23

Juli

2024

Empfohlene Artikel

“

„Das Fernsehen sorgt dafür, dass man von Leuten unterhalten wird, die man nie einladen würde.“

Shirley MacLaine, Schauspielerin und Autorin

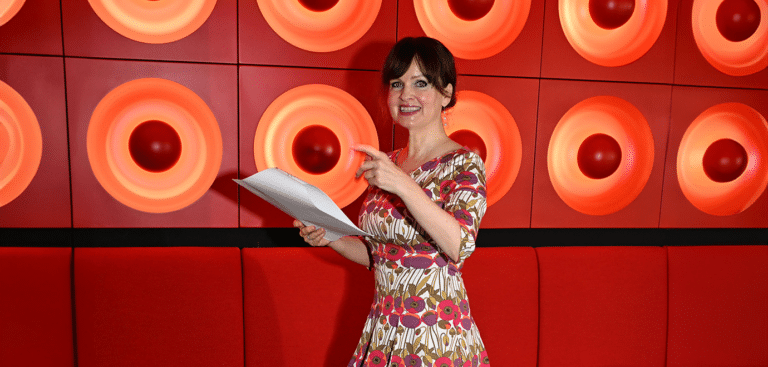

Mitreden

Gemeinsam besser investieren

Als Lounge-Lady hast Du die Chance, Monat für Monat mit uns, externen Expert:innen und anderen Teilnehmer:innen über Unternehmen, Märkte, Strategien und Anlagechancen zu sprechen – und das völlig kostenlos. Kommentiere unsere Artikel und diskutiere mit uns!

Deine

Events

Triff renommierte Expert:innen und stelle Deine Fragen.

Deine

Community

Tausche Dich mit (angehenden) Anleger:innen aus und erhalte neue Ideen.

Deine

Vorteile

Exklusive Inhalte, Rabatte und Gewinnspiele